7月8日,安徽工程大学机械与汽车工程学院“四色依米花”团队走进芜湖市博物馆开展暑期“三下乡”实践活动,在斑驳文物中触摸历史肌理,在岁月沉淀里汲取前行力量。

探寻芜湖起源,青年寻访江城印记

序厅右侧的序言以精炼概括了展陈内容,中间大理石柱上“鸠兹春秋 水韵無湖”的展标,源自北宋书法家米芾笔迹。芜湖春秋时称“鸠兹邑”,西汉设“无湖县”,“鸠兹”与无草字头的“無湖”都是其历史地名。

穿过序厅,第一展区“山水毓秀,皖江明珠”中一幅明代芜湖地理图中,绿色代表水域,黄色象征山峦,水系占近半幅,见证当时芜湖已是山水相依之城。历史沿革图表展现城市布局变迁,19世纪末至20世纪初的老照片则勾起人们对旧时芜湖的记忆。

漫步忆长街,实践触摸红色脉络

长街对芜湖人意义非凡,芜博选取老店铺还原其旧景。长街形成于北宋,繁华于明清,临青弋江蜿蜒十余里,脚下的青石板路也是仿原长街所建。这里有著名的胡开文笔墨店、现存的张恒春大药房,还有当时常见的馄饨摊子,让人得以走进古老的芜湖。

细品青铜艺,学子传承文化薪火

青铜时代展区映入眼帘的是南陵大工山古铜矿遗址场景。遗址始于西周早期,面积约400平方公里,是我国青铜时代较早且规模大的铜业生产基地,采矿方式有露天和竖井平巷结合的井下开采,井下还出现分层开采,采用“火爆法”“火闷法”,并运用辘轳提升和水车排水技术。开采的铜矿石主要在南陵江木冲遗址冶炼,这里西周早期就有焙烧窑和焙烧脱硫工艺,形成了我国最早的硫化铜矿生产工艺链,芜湖也因此出土了诸多青铜器。

芜湖自古是兵家必争之地,展出的部分兵器中,“吴王光剑”最著名,剑身十二字铭文意为吴王光铸剑赏勇士。此剑共出土三柄,分别藏于国家博物馆、安徽博物院和南陵县博物馆。

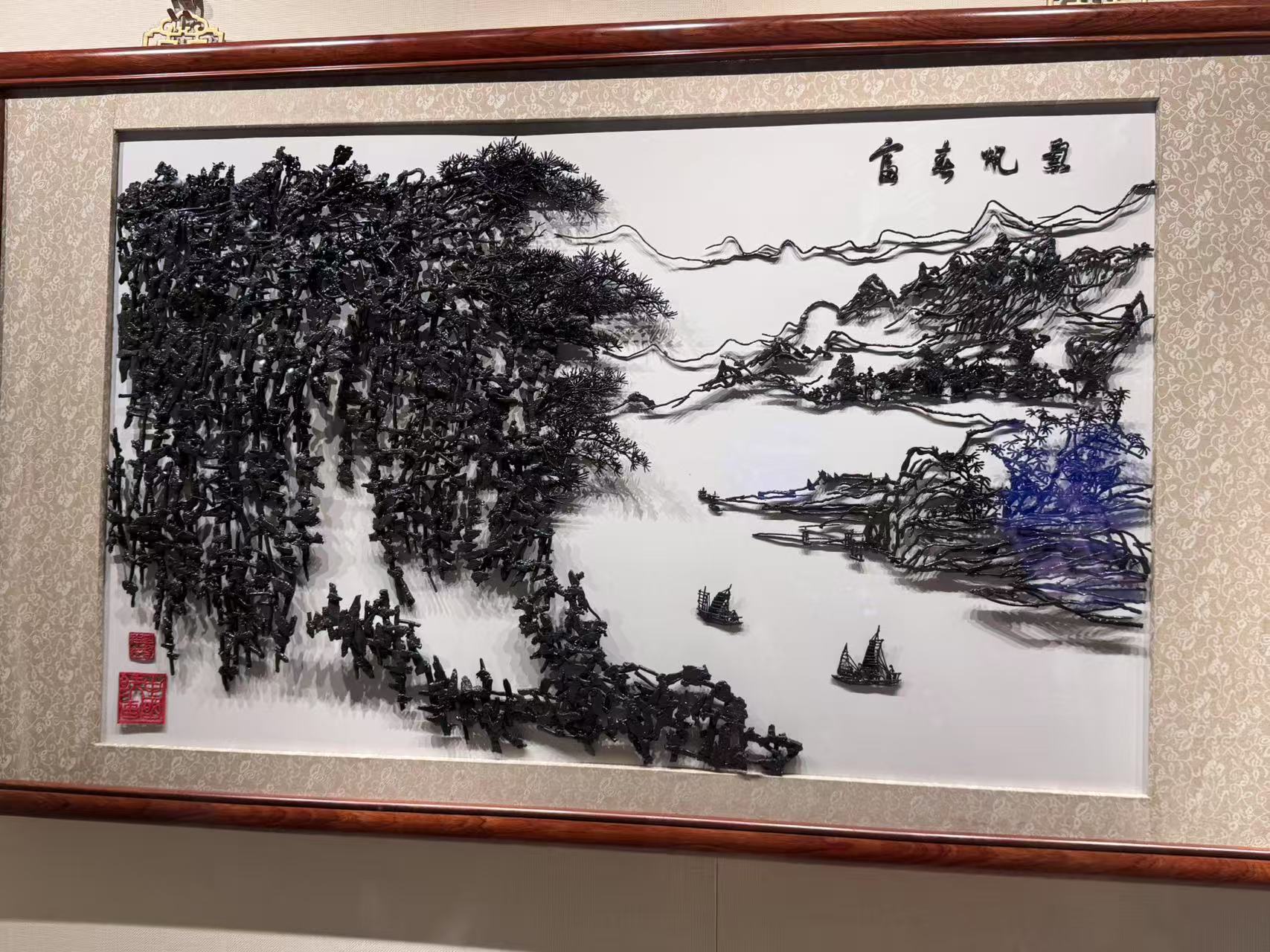

芜湖唐宋起经济繁荣,明清成安徽经济中心,思想交融呈现“五教并存”。芜湖“三画”闻名,铁画在冶炼业基础上发展最广,清康熙年间萧云从与汤鹏创新而成;堆漆画类似扬州漆器,经七道工序堆砌;通草画以通草茎制作,技艺近失传。

重温渡江史,后辈践行红色初心

在芜湖的峥嵘岁月展区,渡江战役场景再现了解放军渡江的壮烈,复原的是繁昌县保兴乡夏家湖渡江第一船,撑船的14岁女子马毛姐当夜往返长江七八次护送解放军。在文物前驻足的凝视、在史料中打捞的细节,早已化作青春与历史对话的注脚。

走出博物馆的大门,“四色依米花”团队的暑期“三下乡”实践仍在继续,这场实践不仅是一次文化寻根,更是一次成长赋能,团队成员将带着这份从历史中汲取的力量,让青春之花绽放在更广阔的实践天地里。

(文:朱正宇、吕绪锦、甄天赐;图:四色依米花团队;预审:秦广虎;审核:魏长顺)